食品の物販で「商品価格」は当然のように重要です。

材料費に対してどの程度の価格でつけるべきか?

原価率の%を物販の場合はどうしたらいいのか?

30%?50%?60%?どれが正解なのか?

その商品を「どこまで販路拡大したいか」によって価格は決まります。

今回はここを徹底的に考える記事となります。

この記事は

ラーメン店がEC・物販を始めるまでのストーリーを描いているシリーズ5作目です。

前回の記事はコチラ

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec4″]

ECサイトの立ち上げ方の記事はこちら

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec_colorme”]

この記事の簡単な用語解説

OEM ・・・ 製造メーカーが他社のブランドを製造すること

問屋 ・・・ メーカーと小売店の間を受け持つ業者

上代 ・・・ 店頭で商品が販売される価格

卸値 ・・・ メーカーがバイヤーへ売る価格

掛け率 ・・・ 上代に対して何割の卸値とするかの割合

食品の物販の価格の決め方【どこで売りたい商品か?から決める価格】

結論から言います。

その商品をどの販路で売りたいか

これによって価格が決まります。

以下のパターンにおいて、自分がどの販路での販売を考えているかによって

商品価格を決めるべきでしょう。

- 自社の店舗で直接販売

- 自社のネット店舗でオンライン販売

- 小売店へ直接卸ろして販売

- 問屋へ卸ろして販売

- 大手カタログ掲載にて販売

詳しく解説していきます。

この記事の信頼性

私はラーメン店を2店舗経営してますが

2020年2月よりEC・物販販売をスタートしました。

価格を決めるにあたって県の第三セクターの業者へ何度も相談に出向き

1から物販における価格の決め方を学ばせてもらいました。

最終的にそのときに決めた原価率でなければ今のような販路拡大は出来てませんでした。

最初に決める価格は「上代(じょうだい)」となり後々この価格が商談において重要になってきます。

何も知らずに価格設定してしまってはせっかくの良い商品も

販路拡大できなくなってしまいます。

私の体験談を踏まえて有益な情報を共有できるかと思います。

この記事を読むことで

・物販の価格の決め方

・上代とは

・販路拡大の展開の仕方

について学べます。

ではみていきましょう。

物販の価格設定の基本

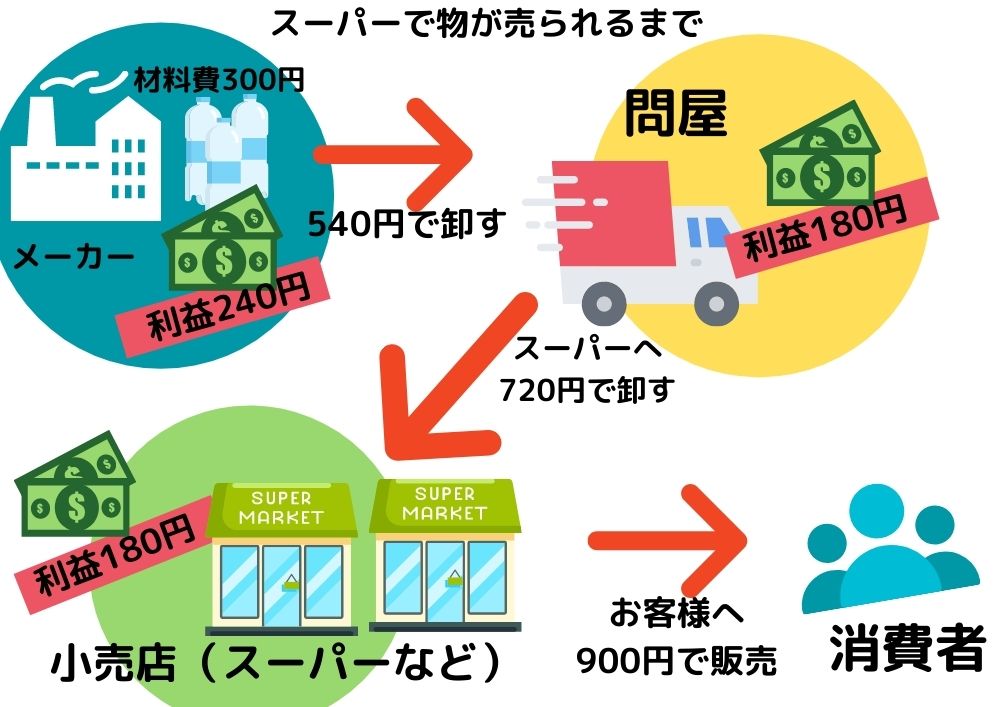

まず始めに小売店で物が売られる仕組みはこのようになります。

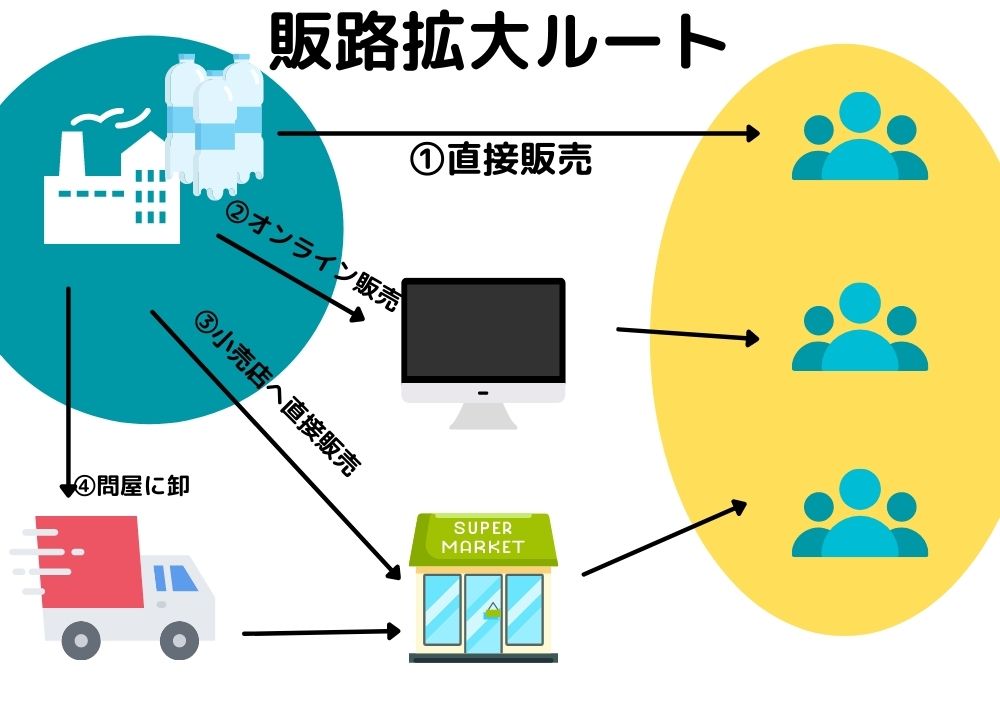

また、これには様々な販路があり、例としてこのような販路が考えられます。

どのルートを通ったとしてもお客様に販売される価格は同じであることが望ましく

この価格を「上代(小売希望価格)」といってこれをむやみやたらと変更することは問屋に嫌われます。

物販の価格を決めるにあたって重要な要素は

①材料費(OEMの場合は仕入れ値)

②上代

③卸値

の3つの要素が必要です。

物販の価格設定と販路拡大の関係性

物販の価格設定は「どこまで販路を拡げるか?」によって変わってきます。

色んな販路はありますが主に

- 自社の店舗で直接販売

- 自社のネット店舗でオンライン販売

- 小売店へ直接卸ろして販売

- 問屋へ卸ろして販売

- 大手カタログ掲載にて販売

1つ1つみていきましょう。

①自社の店舗で直接販売までしか考えていない

この場合は「中抜き」する業者は誰もいません。

お客様に売った価格から材料費を引いた額がそのまま粗利となります。

「お客様はいくらならこの商品を買ってくれるか」という視点でのみ

考えればよいでしょう。

もしこれ以上の販路拡大を考えているのであれば

価格設定をするにはまだ早いです。

ここで決めた価格は「上代」となり、やがて各小売店での販売価格にもなります。

②自社のネット店舗でオンライン販売

この場合も①とあまり変わりません。販売場所がオンラインになったというだけで

中抜きする業者は基本的にはありません。

ただし、ネット販売の場合はネットならではの諸経費がかかります。

例えば

- サーバー代

- ネットショップ代行会社へのロイヤリティ

など

私の使っているネットショップでは

「商品の販売数」に合わせて適切な契約が結べます。

ネットショップの立ち上げにおすすめのサイトは次のリンクから

個人事業主・中小企業にぴったり!理想のオリジナルネットショップが作れます。

【 カラーミーショップ 】![]()

【関連記事】ECサイトの選び方はコチラを参考にしてください

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec_colorme”]

③小売店へ直接卸ろして販売

小売店へ直接卸す場合は、上代の約20%を小売店がマージンとして取ります。

上代の80%が自社の売り上げとなり、そこから材料費などの経費を引いた額が利益です。

一般的には20%ですが、それ以上に安く小売店へ卸すことでたくさん取扱ってくれます。

これによって商品の認知度を高めることが出来ます。

※ただしその場合賞味期限が重要な要素となってきます

物販の賞味期限に関する内容はコチラの記事

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec4″]

④問屋へ卸ろして販売

問屋へ卸す場合は

・問屋

・小売店

それぞれが「中抜き」します。

一般的に(商談次第ですが)20%を問屋が20%を小売が取るといわれてます。

合計40%として上代の6割りの価格で問屋に卸すことが出来れば

取扱ってくれる問屋も多くなるでしょう。

例えば上代 900円の場合

6割りの価格で問屋に卸すので540円で卸します。

問屋は小売店へ720円で卸します(問屋は180円の利益。上代900円の20%)

小売店はこれを900円で販売します(小売店は180円の利益 上代900円の20%)

この6割りで卸すことを

6がけという表現をします。

問屋さんと商談をするときの「掛け率」の相場は次の記事を参考にしてください。

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec13″]

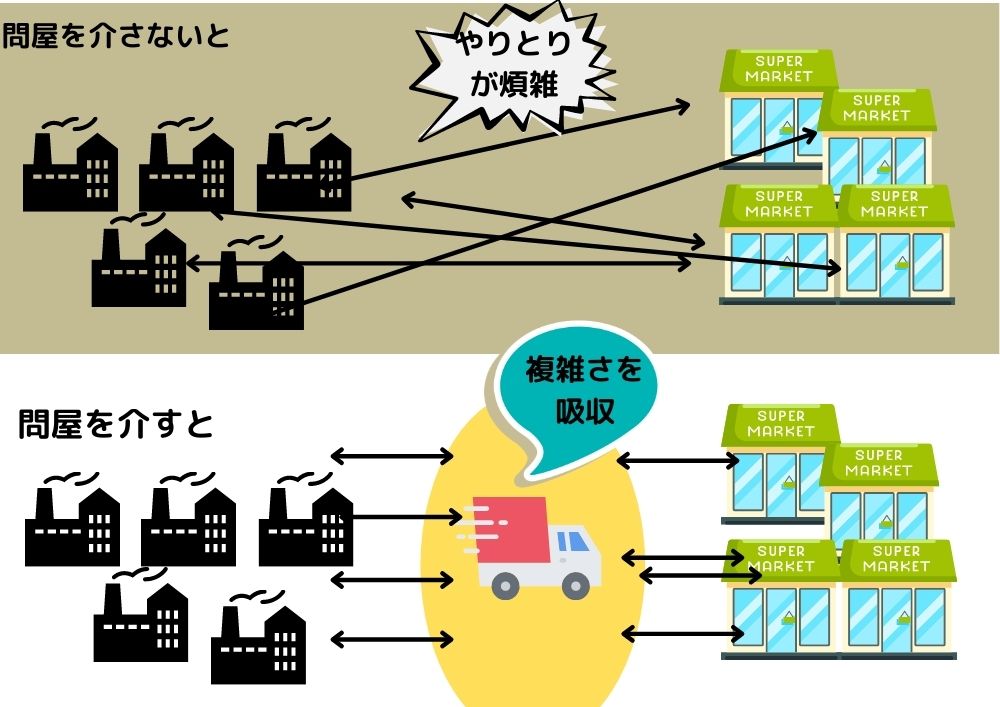

問屋を通すメリットは?

上図のように

「製造業者」と「小売店」の橋渡し役となってくれます。

もしも問屋が無ければ多数の食品を扱う小売店は

その商品の製造業者毎に口座を作る必要があり

請求書などの書類管理もお金の管理も複雑になります。

製造業者も同じように複数の小売店へ卸す際にそれぞれの小売店とやりとりがあると

受注漏れなどのトラブルも起こりやすくなってしまいます。

この中間の煩雑さをなくすために「問屋」を介して

「問屋」とのみやりとりをすれば良いので各管理が簡単になります。

その分「問屋」に対して手数料を払うようなイメージとなります。

⑤大手カタログ掲載にて販売

大手百貨店などがお客様に定期的に発行しているカタログなどに掲載することが出来ます。

ただしこの場合は一般的に

「5.5がけ」

つまり上代の55%の価格で卸す必要があります。

ここまでの販路拡大を考えている場合は

材料費は30~40%に抑える必要があり

さらには「自社販売」において高値で販売する必要が出てきてしまいます。

大手カタログ販売までを見据えて上代設定するのか

そんな高値で価格設定してしまうと自社店舗での販売数は確実に落ちるので(高いため)

そこまでを考えずに価格設定するのか

このあたりを踏まえて

「どこまで販路拡大する予定なのか」をじっくりと考える必要があるでしょう。

まとめ

物販の価格設定は

「販路をどこまで拡げることを考えているか」によって決まります。

それを考えずに「上代」を設定してしまうと

後々問屋に卸したい、となったときに

「利益が全然確保できない」といったことになってしまいます。

ここまでの流れを読んで

・自分がどこまで販路拡大を考えているか

・お客様にとってその商品にその価格の価値はあるか

このあたりの兼ね合いでじっくりと価格を決めましょう。

開発した商品をECサイト(オンライン通販)で売る際のECサイトの立ち上げ方を学ぶ

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec_colorme”]

ラーメン店がECサイト(オンライン通販)を初めて1か月の成果はコチラの記事

[nlink url=”https://nakamoney.com/ec1″]

なかマネ

最新記事 by なかマネ (全て見る)

- 無料プログラミングスクールはやめとけ!元エンジニアが語る3つの致命的な理由 - 2025年7月2日

- 【保護者必読】子供プログラミングスクール選びで失敗しない5つのポイント - 2025年6月27日

- 30代未経験でもエンジニア転職できる!実績豊富なプログラミングスクール厳選7校 - 2025年6月19日

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 関連記事 食品の物販の価格の決め方【どこで売りたい商品か?から決める価格】 […]